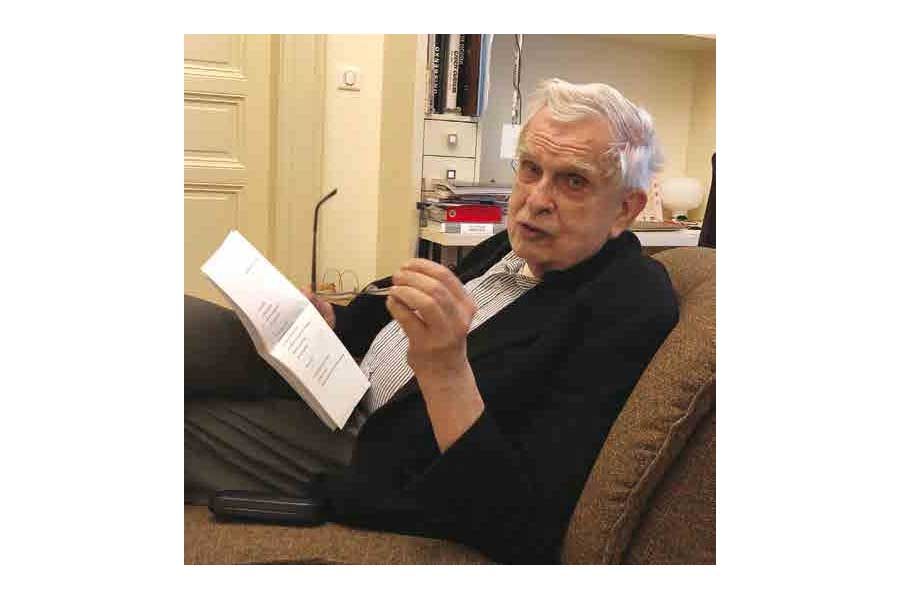

С великим (без малейшего преувеличения) Томасом Венцлова мы познакомились несколько лет назад в Берлине, на литературном фестивале. Вежливый, внимательный, открытый Томас, близкий друг двух Нобелевских лауреатов по литературе, Иосифа Бродского и Чеслава Милоша, узнав о том, что я одессит, сразу рассказал о том, что его бабушка и дедушка познакомились в Одессе и там же сыграли свадьбу. Это в очередной раз укрепило меня в мысли о том, что все великие люди имеют то или иное отношение к Одессе (шучу, но ведь в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки).

Это краткое общение оставило у меня такие приятные воспоминания, что, увидев Томаса прошлой осенью в черногорской Будве на форуме «СловоНово», я радостно бросился к нему. Конечно, он меня не вспомнил, но его супруга, очаровательная Татьяна, узнав о том, что мы живем в Праге, сказала, что Томаса приглашают весной в Чехию на литературную резиденцию. И они будут рады встрече.

Время всегда летит быстро, а в период трагических событий еще больше ускоряется. С конца февраля все наше внимание было приковано к войне, потом в Чехию поехали украинские беженцы, и звонок Татьяны в начале мая показался приветом из прежнего, счастливого мира. Слово «счастливый» тут неслучайно, потому что каждая встреча с Томасом — это счастье (опять же без малейшего преувеличения).

На этот раз Венцловы остановились прямо в доме Кафки на одноименной площади, и в первый же день Томас сказал мне, что хотел бы написать стихотворение о предполагаемой встрече в Праге Кафки и Марины Цветаевой — чисто гипотетически она могла состояться осенью и зимой 1922-го или весной 1923 года, и если могла, то, конечно же, в одном из пражских кафе. Поэтому один из выходных дней мы посвятили походу по знаменитым пражским кофейням — «Славия», «Лувр», «Монмартр». А спустя две недели Томас, будучи с Татьяной у нас в гостях, впервые прочел свое стихотворение «Кафе возле Влтавы, 1923», переводя его прямо с листа на русский язык, — стихи Томас пишет только на литовском.

Потом мы ездили по местам Марины Цветаевой — от пражского дома на Шведской улице до Вшенор, а по дороге Томас рассказывал удивительные истории: о знакомстве и дружбе с Бродским; о том, как единственный раз в жизни он надел смокинг на Нобелевскую церемонию во время награждения Бродского; о том, что одной из тех двух бутылок водки, которые тот увез с собой в эмиграцию, была бутылка, принесенная Томасом, — для Уистона Хью Одена. Уже потом я нашел записи Бродского об этом:

«Маркштейны и К: за стеклом. Таможенный досмотр — 1 минута — Шнапс или сигареты везете? Две бутылки (одна для Одена от Томика [Венцловы]). Показываю. Очень заинтересован. Отвечаю, что литовская»1.

Рассказывал и о том, что приоритеты в отношении «большой четверки» поэтов у них с Бродским были совершенно разными. Бродский на первое место ставил Цветаеву, потом Мандельштама, Ахматову и Пастернака: «Цветаеву он обожал, и чем дальше, тем больше. У меня список такой: Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Цветаева. Марину Ивановну ценю как поэта, но не очень люблю ее человеческие качества».

Утверждал, что, несмотря на добровольное изгнание и многолетнюю эмиграцию, жизнь его сложилась счастливо: «Мне удалось избежать четырех вещей: нищеты, ссылки, тюрьмы и психушки».

И много, очень много рассказывал о своей Литве, Каунасе, Вильнюсе. «Вильнюс — это литературная столица по меньшей мере четырех народов, другой такой нет на земном шаре. Даже Нью-Йорк не такой: там больше народностей, чем где бы то ни было, но чтобы он был для них литературной столицей? А вот Вильнюс — это литературная столица для литовцев, поляков, белорусов и евреев (на идиш, на иврите есть прекрасная литература)»2, — эти слова, сказанные во время вильнюсской презентации книги «Точка притяжения», Томас Венцлова повторял и повторяет.

Среди многочисленных его книг есть «Вильнюс. Город в Европе» и «Диалог о Восточной Европе. Вильнюс как форма духовной жизни» (в соавторстве с Чеславом Милошем). О своем любимом городе Томас говорил и на литературном вечере, который прошел 21 июня в Пражской городской библиотеке. Рассказывал о своих встречах с Анной Ахматовой и Надеждой Мандельштам, о дружбе с Натальей Горбаневской, конечно же, о Бродском. А стихи его звучали в тот день в переводе на чешский.

При каждой нашей встрече мы говорили о войне в Украине. Защитники Мариуполя были в те недели у всех на устах — и первым стихотворением, написанным Томасом Венцлова в Праге, стала пронзительная «Азовская кампания».

За несколько дней до их отъезда в Вильнюс мы с Томасом и Татьяной отправились в Мельник — королевский город, где родилась святая Людмила и где сливаются Эльба и Влтава. Был жаркий солнечный день, замок, виноградники и реки предстали перед нами во всем великолепии, а Томас рассказывал о своих многочисленных путешествиях по разным странам и континентам. С вопроса о путешествиях я и решил начать интервью.

— Во время наших поездок и прогулок по Праге меня все время поражало то, как хорошо вы знаете город. Какой это по счету ваш приезд в Чехию? Кто пригласил вас на этот раз?

— Из СССР меня за границу почти не выпускали (два раза я был в Польше, но тогда неполиткорректно говорили: «Курица не птица, Польша не заграница»; о других «народных демократиях», тем более о западных странах, не было и речи). В 1977 году я эмигрировал, но тогда для меня как для «врага народа» оказался закрыт так называемый соцлагерь. Впервые попал в Чехословакию в горбачевские времена, летом 1990 года. Потом был в ней несколько раз, и страну (не только Прагу, но и Чешский Крумлов, Кутну Гору, Карловы Вары, Марианские Лазне, Брно, Злин, равно как и словацкие города) знаю неплохо.

— Когда мы возвращались из поездки в Мельник, вы сказали, что это напомнило вам вашу обычную, полную путешествий жизнь. В скольких странах вы бывали и какие поездки были самыми запоминающимися? И какие места в Праге и Чехии вам нравятся больше всего?

— Специально для вас подсчитал: оказалось ровно сто стран на всех континентах, кроме Антарктиды. Сюда включены бывшие советские республики и такие места, как Косово, Северный Кипр, Мартиника, Гренландия, даже Северная Корея — в Паньмыньчжоне я, как многие, ровно на метр углубился в ее территорию. Принципиально не включаю Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, ОРДЛО («чудище ОРДЛО, озорно, огромно, стозевно и лаяй») — там тоже бывал, но это явно незаконные образования. Посетил решительно все страны Европы, в том числе карликовые; практически все в Южной Америке, многие в Африке, в Азии, а также, например, в Полинезии. В Италии, Германии, Франции бывал, наверно, десятки раз, в Японии и Китае по три раза (включая Тибет), в Австралии два. Считаю себя путешественником, не туристом, так как практически никогда не покупаю готовые маршруты, а строю их сам, обычно по ходу дела. Больше всего люблю итальянские, испанские, далматинские места (в Далматии, точнее, в Черногории, обычно живу летом). В Чехии, пожалуй, наибольшее впечатление на меня произвел Чешский Крумлов, но не только (а вилла Тугендхат в Брно, а злинский ансамбль, а собор в Кутной Горе?..).

— Не могу не задать несколько вопросов о Чехословакии. Начнем с того, что вас назвали в честь Томаша Гаррига Масарика. Как это случилось?

— Мои родители были людьми леволиберального толка и Масарика уважали — как, впрочем, многие литовцы. Я родился 11 сентября 1937 года. Три дня спустя все газеты сообщали о кончине Масарика, это повлияло на выбор моего имени. Впрочем, Томас (Тамошюс) был и мой дед, отец отца, умерший в 1919 году.

— Вы несколько раз упоминали, что, по семейной легенде, семья Венцлова происходит из гуситов. Это по материнской или отцовской линии?

— По отцовской. Но это только легенда. Несколько гуситских семейств, как полагают, переселилось в Литву в ХV веке, потом они перешли в католичество. Фамилия Венцлова имеет чешский колорит. Отец любил шутить, что Вацлавская площадь в Праге — «наша» (он в Праге был в 1948 году, даже сочинил о ней стихи, и город ему нравился).

— Были ли вы близко знакомы с кем-то из чешских политиков, интеллектуалов, литераторов?

— В общем, нет. Когда-то и где-то видел Йозефа Шкворецкого, Ивана Климу. Писал Милану Кундере, приглашая его в редколлегию польского эмигрантского журнала «Зешиты литерацке», но он не согласился. Кстати, обсуждал с Иосифом Бродским его известную дискуссию с Кундерой — мы даже вместе вырабатывали какие-то ее формулировки. Да, хорошо знал переводчицу с литовского Алену Влчкову — после кончины в ее архиве была обнаружена и опубликована целая книжка моих стихов. Если говорить о классиках, я перевел «Белую болезнь» и «Мать» Карела Чапека для литовского театра — правда, с русского языка: чешского, в отличие от польского, не знаю, хотя в общем понимаю.

— О вашей дружбе с Натальей Горбаневской неоднократно расспрашивали и вас, и ее. Ожидали ли вы, что она решится выйти на Красную площадь в 1968 году в составе «демонстрации семерых»? Обсуждали ли вы потом это?

— Я знал Наташу Горбаневскую года с 1958-го, так что в момент ее выхода на площадь мы были знакомы уже лет десять. Мы посещали квартиру философа Григория Соломоновича Померанца в Москве — так же, как Алик Гинзбург и многие другие. Наташа была то ли однокурсницей, то ли одноклассницей моей первой жены Марины Кедровой, а спустя много лет помогла познакомиться с теперешней женой Таней Миловидовой. Я знал, что она занимается конспиративной деятельностью, но выяснять детали этого было непринято — мало ли что, проговоришься или расколешься на допросе. Поэтому понятия не имел, кто редактирует «Хронику текущих событий», а выход на площадь для меня, как и для большинства, был неожиданностью, хотя и в характере Наташи. Тогда я написал об этом стихи, посвященные «Н. Г.», и даже их напечатал — литовская цензура не поняла, о чем речь (русская, вероятно, поняла бы). После выхода Наташи из заключения и нашей с ней эмиграции мы это особенно не обсуждали — все было ясно и так.

— О связи Чехии и Литвы мы неоднократно говорили во время пражских встреч. Вы упоминали святого Войтеха-Адальберта, убитого язычниками неподалеку от Кенигсберга-Караляучуса; в пражском соборе св. Фомы видели надгробие литовского князя Бутаутаса… Совсем недавно, уже после вашего отъезда, я нашел на Виноградах мемориальную доску Йонасу Басанавичюсу, который недолго стажировался в Праге. Кто еще из знаменитых литовцев жил тут — и наоборот?

— Святой Войтех-Адальберт был просветителем древних балтов (не литовцев, а пруссов, которые относятся к литовцам примерно как словаки к чехам) и погиб мученической смертью. Бутаутас, брат Витаутаса (Витовта), пытался произвести в Литве государственный переворот, но проиграл, бежал на Запад и крестился; был близок к Карлу IV, а его сын стал ректором Краковского университета. Самого Витаутаса гуситы пригласили на чешский престол, и он какое-то время управлял страной через наместника. Ян Жижка вместе с Витаутасом участвовал в Грюнвальдском сражении. Бенедикт Рейт, архитектор Пражского Града и Кутной Горы, вероятно, спроектировал в Вильнюсе знаменитый готический костел св. Анны. Историей Литвы и литовским фольклором занимались чешские романтики — Франтишек Челаковский и Юлиуш Зейер. В 1882—1884 гг. в Праге жил «литовский Масарик» — ученый и политический деятель Ионас Басанавичюс, который женился на пражанке Элеоноре Моль; под воздействием чехов в 1883 году он основал первый литовский вольный журнал «Аушра» («Заря») и тем самым положил начало движению за независимость Литвы. Был еще Донатас Малинаускас, окончивший сельскохозяйственную академию в Таборе, участник движения младочехов, знакомый Масарика, первый посол Литвы в Чехословакии — он погиб в сталинской ссылке. Так что значительных исторических и культурных связей у нас много.

— Выступая в Городской библиотеке, вы сказали, что за время пребывания в Праге написали свое 249-е и 250-е стихотворение. Могли бы вы рассказать, о чем они?

— Не совсем так — это 247-е и 248-е стихотворения. Первое, «Азовская кампания», — об украинской войне и взятии Мариуполя. Второе — о воображаемой встрече (точнее, невстрече) Цветаевой и Кафки в пражском кафе, то ли в «Славии», то ли в «Лувре». Они находились в городе одновременно в 1923 году, но, видимо, даже не знали друг о друге (Цветаева прочла Кафку в конце тридцатых, после его смерти).

— О чем бы мы ни говорили, где бы ни были, мы не можем не думать об ужасной войне, которую Россия развязала в Украине. Радикализация настроений неизбежно привела к разговорам об «отмене» русской культуры, о том, что Россия и демократия — вещи несовместные. Как вы считаете, сможет ли Россия когда-нибудь стать свободной?

— Разговоры об «отмене» русской культуры понятны, но бессмысленны, так же как разговоры об «отмене» немецкой культуры в сороковые годы. Отменить можно (и нужно) Кобзона и Гергиева, но не Пушкина и Чехова. Можно отменить неумные, хотя и лихо написанные антиукраинские стихи Бродского (я ему советовал их не печатать, и он послушался, но однажды, увы, публично прочел). Однако всего Бродского никак не отменишь. Сможет ли Россия стать свободной?.. Что ж, согласно латинскому выражению, dum spiro — spero (пока дышу — надеюсь). Это не является невозможным, ибо она была свободной между февралем и октябрем 1917 года, а потом в 1991—2000 гг.

— Как одессит, не могу не задать несколько вопросов о родном городе. Ваша мама родилась в Болграде, где преподавал в гимназии ваш дедушка. Вы говорили, именно в Одессе он и познакомился с вашей бабушкой. Можно попросить вас рассказать об этом поподробнее?

— Мой дед, литовец из окрестностей Шяуляй, поступил на отделение классической филологии в Петербурге (рассказывал, что избрал ее, потому что на химии у Менделеева или физиологии у Павлова в аудиториях было слишком тесно). Кончил курс в Одессе, был библиотекарем у Маразли и женился на польско-украинской шляхтянке из-под Шепетовки. Литовцы тогда не могли служить на родине, потому он оказался в Болграде (гимназия сохранилась, я не так давно там был). Позднее работал в Херсоне, а после революции перебрался с семьей в Литву, в Каунасский университет.

— Вы бывали в Одессе неоднократно и рассказывали об этом и в своих интервью, и в речи на открытии Одесского международного литературного фестиваля в 2020 году. И что вы думаете о нашем городе?

— Я бывал в Одессе и в детстве с отцом, еще при советской власти, и позднее. Город, что ни говори, замечательный и в архитектурном, и в литературном, и в чисто бытовом смысле. Дай Бог ему сохраниться в наши трудные времена.

*

Два стихотворения Томаса Венцлова, написанные в Праге, в переводе Георгия Ефремова, поэта, публициста, завлита Русского драматического театра Литвы.

КАФЕ ВОЗЛЕ ВЛТАВЫ, 1923

1

в этой кофейне

часто думаю

о том что могло случиться

но кажется не сбылось

тут где каштаны и липы

не задеты недавней войной

и еще не застигнуты вестью

о ноябрьских волнения возле Хофгартенa

о смертельной болезни диктатора

в имении недалеко от столицы

кафешка и все

за окном обязательно конский цокот

скрежет рельсов

и возможно первые капли на мосту

на его барочных скульптурах

2

женщина в темном углу

за мраморным столиком

откинута крупная голова

волосы надо лбом коротко стрижены

и уже немного посеребрены

мундштук

стискивают мужские пальцы

холщовая кровелька над стеклом

сквозь агавы просверкивают байдарки

безобидно зеленеющий склон

еще не ставший ее горой

той самой

этот город по сути чужой

как бы красив он ни был

она тут бывает всего раз в неделю

заказывает кофе

гонорар обеспечен газетой

детищем нескольких эмигрантов

жизнь как вокзал

раскладываться не стоит

3

по мосту переходит мужчина

одолевает отвесную улицу

выражаясь ее словами

мостовая как шахматная доска

черный квадрат следом белый

кто ведет игру неизвестно

кашель невыносим однако

трамвай пришел вовремя

несгибаемый стан неуловимый взгляд

строгий костюм как чиновнику подобает

уже все самое важное совершено

уже испытана одиночная краткая ласка Милены

уже он умер не раз

уже решено

сжечь все что написано

ибо оно не приносит надежды

это его пожелание не будет рассмотрено

она прочтет его книги

лишь когда они сбудутся

4

он с извинением идет мимо

ее углового столика

кельнер предлагает газету

мужчина отмахивается

неотрывно следит за силуэтом облака

не глядит на короткую стрижку

а она занята спором с дочерью

им раньше наверняка случалось разминуться на улице

его речь из одних лишь заглавных букв

ее из крика и шепота

оба они в этом городе

видят мир зорче всех

и они за это заплатят

его горло затопит горечь

ее захлестнет петля

на лагерных нарах

умрет Милена

забыв как его голова

касалась ее плеча

а отцу неугомонной дочери

пуля в подвале

раскроит затылок

но шахматист будет милостив

и этого не позволит дождаться

5

он встает и движется к выходу

механически улыбаясь

огибает столик и смотрит

на параболу арки в зеркале

на пилястр белого гипса

ей видна только тень у двери

она допивает свой кофе

обращается к дочери «нам пора»

увидали друг друга

поговорили

соединив ладони

словно это способно что-нибудь изменить

АЗОВСКАЯ КАМПАНИЯ

Будь незабвенна, богиня Истории, окруженная свитой

из шелухи ракетной и солдатни убитой!

Прячешься до поры… Но тебя мы не опознаем, что ли,

в скрежете гусениц и мельтешне вертолетной моли?

После мы все привыкаем к твоим велениям. Для начала —

рваная рана многоэтажки и перелом причала,

связки растерзанных рельсов, войной иссеченные степи,

на чьей черноземной сцене Петр угрожал Мазепе.

Смерть еще молода. Ей навык нужен и время.

Она себя пробует, учится, требует повторенья,

и слышен «огонь!», и расшлепан мир, как сырое тесто:

попадание (с пятого раза). И после — мокрое место.

Дрон пролагает в небе круги, а иногда квадраты.

Двадцатилетний охранник ведет вдоль щербатой ограды

задержанного из местных (потише, уж очень борз ты) —

последних три шага для них обоих длиннее, чем версты.

Содержимое бойни из одних руин, утонувших в дыме,

перетекает в другие. Спутник, застряв над ними,

фиксирует безучастно: вот пушка, гараж, цистерна.

Занято десять кварталов — gloria nostra aeterna.

Боже, как далеки спасительные вокзалы и порты!

Повсюду вокруг — неизвестность, свои и чужие когорты,

гибельные блокпосты. Брошенные мародерам

овцы, куры и козы, гаснущий взгляд, в котором

недостойные мéста на карте Мерефа, Ирпень, Тростянка,

чьи обреченные крыши дрожали в прицеле танка,

где купол церковный в крапиве лежит, расколот,

а малые дети заучивают: «винтовка», «предатель», «голод».

Черный пунктир прибоя картечь прострочит, не чайка,

голубизна в зеркальных осколках чиста и случайна ―

с ужасом встретят ее в подземелье зачатые дети,

ведь небо теперь — не рай, а раздолье стервятников, Божьи нети.

Пятно загустевшей крови. Полдень грозит распылом.

Эфиальты, естественно, всем суждены Фермопилам.

Бог с ними, будем гадать: пусто нам или густо;

пути сожжены, а мидийцы — они все равно прорвутся.

Что ж, богиня Истории, неминуемы твои кары.

Млеют в лучах заката вражеские бульвары,

и студентик под липой, кляня тоску и дороговизну,

старые повторяет строки: «Как сладостно ненавидеть отчизну»,

а военный — чье имя друзьям по вайберу скиньте —

все еще жадно дышит в удушливом лабиринте.

Губы едва дрожат, но слышно в мешке бетонном

крепкое слово, врагу адресованное Камбронном.

1 www.colta.ru/articles/literature/7416-iosif-brodskiy-popytka-dnevnika-vena-4-8-iyunya-1972-goda#ad-image-0

2 www.lrt.lt/ru/novosti/17/1641567/kak-tomas-ventslova-voshiol-v-pervuiu-desiatku-kosmonavtov