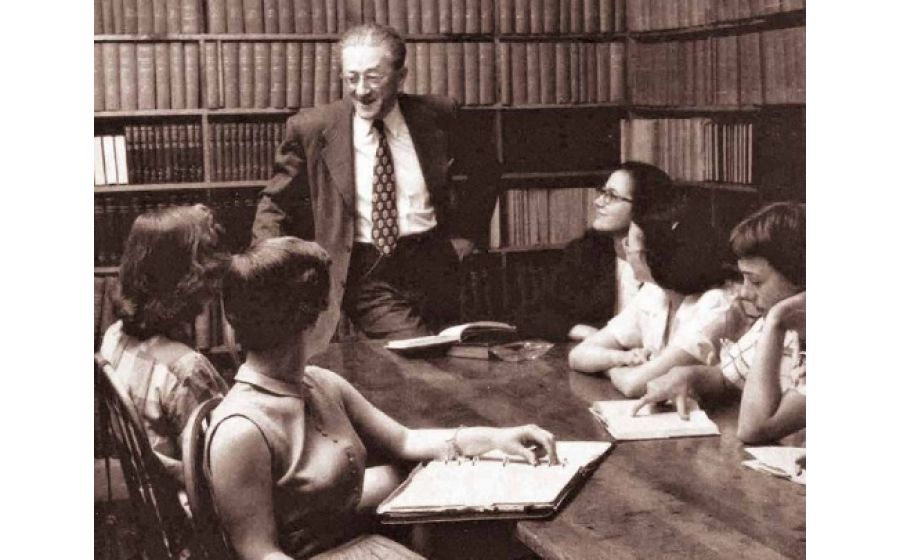

Марк Львович Слоним (1894— 1976) — писатель, публицист, литературный критик, редактор, переводчик.

Родился в Одессе, там же окончил классическую гимназию.

В 1912―1914 гг. учился на историко-филологическом факультете Флорентийского университета. По возвращении в Россию окончил романо-германское отделение Петроградского университета.

В эмиграции с 1919 года во Флоренции, с 1922 года в Берлине, в 1922―1927 гг. в Праге. Один из руководителей Русского заграничного исторического архива, член совета Русского народного университета. Заведовал литературной частью журнала «Воля России»[1].

С 1927 года жил в Праге и в Париже, с 1941-го ― в США, где преподавал русскую литературу в Колледже имени Сары Лоуренс.

Автор книги «Три любви Достоевского».

Прогулка по Праге

В предвечерний час я люблю гулять по улицам Новой Праги. Не протолкаться у площади перед Пороховой Башней, где суета автомобилей и прохожих. Беспрестанно звонят трамваи, и в узкую арку Пороховой Башни ныряют вагоны с дребезжащими прицепками: на их красных стенках мелькает рука, обнажающая меч в окне золотого града ― старинный герб Праги…

Между столиков дымного, до отказу переполненного кафе ловко шныряют лакеи с чашками, увенчанными туго взбитыми сливками, а крикливые подручные в белых куртках, с огромными деревянными подносами на согнутой руке снова и снова предлагают сдобные булки, кренделя и рогалики.

Направо ― малиновые ковры ресторана; степенные лакеи, слегка наклонив голову, с карандашом и блокнотом в руке, принимают заказы важных господ с лысинами, и на подносах уже не груды пирожных, а запотевшие высокие бокалы, в которых темнеет черное или желтеет янтарем светлое пиво…

У каждой витрины ― десятки зевак. А купцы изощряются: в окнах новинки, движущиеся фигуры, световые трюки. Вывески новых кафе лоснятся свежей краской. Через два дома в третьем ресторан, кинематограф, кофейня, кондитерская…

По мозаичным тротуарам ― черными, серыми и белыми камешками выложены их узоры ― медленно гуляют молодые люди в выутюженных костюмах и маменькины дочки в модных платьях.

Что ни шаг ― все соблазны. У стоек бара-автомата ― груды бутербродов с ветчиной, горячие сосиски и заморские фрукты. За зеркальными окнами кондитерских ― изобилие пышнейших тортов, снежные горы взбитых сливок, стройные ряды пирожных, завитки сдобных калачей-«ваночек» и золотистых «баб»...[2]

А вечерами зажгутся надписи дансингов, где завывает и томит джаз-банд, баров, в которых пахнет духами и коктейлями, электрической дрожью запляшут имена театров и отелей. Во всю длину улиц светлыми цепями повиснут фонари. Над крышей редакций пожгут прерывистые буквы новостей, телеграммы и рекламы... Из зева громкоговорителя рычащий голос будет объяснять, какой воротничок полагается к какому костюму…

По воскресеньям здесь ходят взад и вперед, как в бальном зале, целыми семьями. За дородными мамашами следуют целые выводки дочерей в новых пальто; разряженные горожане, сося трубки и сигары, с любовной гордостью взирают на асфальт мостовой, на стоянки автомобилей, на механические жесты полицейской перчатки, подчиняющей закону бег живых и стальных коней…

Прогулка неизменна: от Пороховой Башни до Музея, от Вацлавского ― вниз, к реке, до Национального Театра, того самого, который в конце прошлого столетия был воздвигнут по народной подписке, сгорел ― а через три месяца новые шесть миллионов были собраны для новой постройки.

Оправдана гордая надпись внутри здания: narod ― sobe. Она заставляет вспомнить, что усилия и жертвы привели к сегодняшнему завершению.

Эта уверенная в себе толпа, эти великолепные магазины, эти строящиеся дома, эта все полнее и шире развертывающаяся жизнь ― это Прага победы, пробужденная после столетий насильственного сна.

В дни национальных праздников тысячи голосов, одним голосом с трубами и флейтами, повторяют песню любви и родины: «где домов мой»[3]. Сквозь рабство и бедность пронес он эту мечту о своем доме, и вот теперь он строит Новую Прагу.

Нетерпеливые патриоты хотят, чтобы как можно скорее стала она походить на другие столицы. Уже народился целый класс богачей и дельцов, выдвинувшихся за первое десятилетие чехословацкой независимости. Они спешат наверстать потерянное. Они стремятся одеваться, как англичане, вести дела, как немцы, развлекаться, как французы. Пуще всего боятся они упрека в провинциальности ― и все достижения техники, все столичные выдумки желают они пересадить в Прагу. Небоскребы милее им дворцов XVII века…

Но своеобразие Праги, конечно, не в автобусах и асфальтовых тротуарах, не в модных лавках с парижскими вертящимися манекенами и даже не в этом внешнем благоустройстве, которым нынешние законные хозяева стремятся вознаградить свой город за недавнее умышленное к нему пренебрежение.

Оно в том, что «caput regni»[4] растет на древней земле, и все чудеса машинного века взлетают к небесам на холмах старинного города, того самого, который Пьетро Капелла в XVII столетии назвал в своих латинских стихах Praga dorata[5]. И оттого, что здесь отбушевало столько страстей и похоронено столько безумия и мудрости ― это нынешнее буйство молодости с ее напористой грубостью и мускулистостью кажется не самым нужным и не самым важным.

В разных кварталах наслоения разнородных стилей ― от готики до барокко, в строениях и памятниках отразились разные эпохи, и все же какое-то единство встает из этого смешения, из этой архитектурной и исторической пестроты.

***

Поздним вечером, когда умолкает суета, недобрыми тенями населяются узкие, как в Италии, улочки Старого Города. Возле Староместской площади, под островерхим Тынским собором ― выщербленный камень. Сырой стеной обнесен огромный двор, вымощенный грубым булыжником. Тесные, низкие ворота, за ними покосившиеся домики. Гулкий отзвук шагов.

Тут некогда, двенадцать веков назад, на скрещении торговых путей Востока и Запада был выстроен этот гостиный двор. Здесь германские купцы торговались с пронырливыми венецианцами и грубыми франками; голубоглазые рослые славяне привозили сюда из Полесья меха, и мед, и ткани.

Неподалеку от гостиного двора с незапамятных времен обосновались евреи. Легенда утверждает, будто они пришли сюда тотчас же после падения Иерусалима. Но, вероятно, то были попросту выходцы из Испании. За стенами гетто начали они строить свои дома молитвы. Еще и поднесь сохранилась старая синагога с высокой, двускатной кровлей; маленький домик с черепичной крышей прислонился к ее стенам, под самыми порталами и окнами.

Здесь немало было пролито крови в дни смут, когда на евреях срывал народ свой гнев. Здесь творил чудеса мудрый раввин Безалел Леви, создавший из глины подобие человека, Голема, и вдохнувший в него жизнь, написав на лбу его тайное слово. Шесть дней в неделю служил Голем своему господину, а в день субботний стирал раввин священную надпись и бесчувственной глиной падал Голем. И только однажды позабыл это сделать Безалел Леви: придя домой из синагоги, увидел, как в субботу работает слуга и, точно объятый безумием, ломает и бьет и утварь, и мебель.

И тогда проклял его создатель, навсегда стер слово жизни со лба, вмиг остывшего глиной, и в старую синагогу велел отнести недвижный истукан. Но не умер Голем. До сих пор ходит он по ночам по уличкам еврейского квартала…

Рядом с еврейским городом знаменитая Староместская площадь. Неровными полукругами замыкают ее тяжелые пилястры приземистых аркад. Под этими полутемными сводами, над которыми вытянулись узкие дома, увенчанные треугольными высокими щитами, в XV столетии бранилась торговая толпа, и, разгоняя спорщиков и забияк, стража стучала железом о гулкий камень. Все видела эта огромная, неправильной формы площадь. Точно на подмостках, прошла на этих камнях вся история Праги…

Почтенные горожане, купцы и мастера приходили сюда, чтобы потолковать о войне и обсудить городские дела. В одном углу площади бывал и торг, куда чабаны в овечьих шкурах на заре приводили стада и куда с окрестных холмов на дребезжащих возах приезжали крестьяне в низких шапках. Женщины в плащах, с закутанными головами долго выбирали баранью ногу или живого ягненка. Здесь, перед лобным местом, бывшим в северной части площади, воздвигли великолепную ратушу…

Здесь звонарня со знаменитыми часами: в самом конце XV века мастер Гануш потратил немало лет на их затейливый механизм[6]. Часы и дни, месяцы и годы, ход планет и движения созвездий показывают огромные часы, и, по преданию, правители города приказали ослепить искусного мастера, чтоб в ином месте не мог он повторить подобного чуда.

В весенние дни, когда от голубизны неба черными становятся острия Тынских башен, толпа ждет боя старинных часов. Мальчишки рассматривают круги и фигуры циферблата, знаки Рака и Козерога, приезжие удивляются средневековой учености. Но вот ― звон. Раскрываются окошечки над кадраном[7], чередой проходят в них апостолы, благословляя сынов божиих, и труд их, и град их. Смерть, стоящая в нише, машет косой и разевает пасть, кричит петух ― и вот уже захлопнулась дверца стародавней игрушки, застыл скелет с недвижною косой, солнце греет камень старых домов и незаметную надпись на одной из стен Тынского храма: vanitas vanitatis, суета сует[8]. На площади светло, тихо, пусто, и только влюбленные парочки бегут мимо русской церкви св. Николая к просторам набережных.

***

От площади во все стороны разбегаются улочки, переулки, извилистые ходы, над которыми из дома в дом перекинуты застекленные галереи. В одних улицах неожиданно раскрывается широкий размах романских арок, в просторных дворцах с внутренними лестницами ― лоджии эпохи Возрождения. В других ― дома с каменными гербами над узким зевом средневековых ворот, с готическими сводами в полутемных залах… Каждый дом сохранил еще то название, которое несколько сот лет тому назад заменяло адрес: «У зеленой жабы», «У белого единорога», «У золотого перстня».

По ночам здесь безлюдье. Разве что у деревянных тяжелых ворот прижмутся друг к другу бездомные любовники да из-за угла, из кабачка с дурной славой, раздается пьяная брань. Взъерошенные коты пролезают в щели складов, от каждого шага ― эхо, от зеленого света луны дома призрачны ― и все ждешь, что нежить выскользнет из древних стен. От этого железного столба с едва мерцающим фонарем отделится худая фигура в плаще…

А дальше, к Клементинуму, где улицы еще темнее, еще страшнее, безумный музыкант шепчется с алхимиком, древние старухи беседуют о черте ― и все персонажи романтических повествований ведут тайный разговор под водительством доктора Фауста.

Но улица сворачивает вправо ― и внезапно яркий свет дуговых фонарей обращает в бегство все призраки. Овощной ряд ― ночные бары, швейцары с галунами, джаз-банд из всех окон, накрашенные женщины в автомобилях, поздние гуляки ― камнем лечу из веков, как в пропасть, в столичную пьяную ночь.

Возвращаюсь к себе, на Угольный рынок, где, по преданию, был выстроен первый дом старого города. Здание, где я живу, пассаж XVIII столетия, с арками, сводами, пятью выходами и двором, в котором легко заблудиться. В этом доме Моцарт писал «Дон Жуана», и до сих пор видение командора обитает в пролетах кривых лестниц и зыбких тенях порталов.

***

С первым криком петуха скрываются все приведения, и даже безгласный Голем прячется за слуховым окном своего чердака. В свете утреннего солнца все иное.

На Карловой улице, по бойкости напоминающей итальянское борго[9], пузатые торговцы в черных шапочках стоят у дверей лавок. Прохожие идут по мостовой, нехотя сворачивая, когда хлопает бич кучера или когда кричат мальчишки, везущие на тачках мясо, товары и мебель. Колбаса, огурцы, сосиски и всякая подозрительная снедь украшает запыленные витрины. На зеленых готических дверях закрытых складов ― болты и пудовые висячие замки. Точильщик ножей и тряпичник кричат, перебивая друг друга. Неистово звонит грязный человек, за которым изможденные клячи тянут огромный фургон. Заслышав звонок, дородные хозяйки выносят ведра с мусором. На углах ― лари с фруктами и красными ломтями арбуза…

Зеленоватая Влтава, кажущаяся необыкновенно широкой и многоводной, быстро течет в низких берегах, свергаясь с плотины у Карлова моста.

На другом берегу, на холме, уступы которого пестрят зеленью садов и красными пятнами черепичных кровель, осел Град ― дворец и крепость, и за его великолепной громадой точно втыкаются в небеса зубчатые острия и стрельчатые готические башни собора св. Вита…

Когда перед заходом солнца горит небо над Градом, когда на багровом фоне мрачнеют, как копья, шпили, острия и башни ― каменная гордыня соборов и крепостей кажется недосягаемо высокой. Она угрозой висит над низкорослой толпой домов у ее подножия, над беспечными, засыпающими садами, над мирной струей реки, в которой, дрожа, бегут розовые облака ― и почему-то всегда вспоминаешь войны и разгромы, и пожар разорения, бушевавший, как этот кровавый закат. Бессильные страсти народных возмущений разбивались у стен Градчанских твердынь. Века не прекращалась борьба, лилась кровь, и камень пражских дворцов и крепостей иссечен трагическими морщинами безумия, веры и страсти…

Возле Карлова моста, на набережной, как раз у того места, где стояла императорская баня, небольшая терраса выступает над рекой почти у самой плотины. Над скамейкой, где весной сидят сентиментальные парочки, зеленые ветви огромного дерева. Отсюда видна и левая часть реки: острова Славянский и Жофин, холмы фабричного Смихова, лесистая гора Петршин и высокая скала легендарного Вышеграда ― фантастической колыбели чешского царства, о которой слагались сказания и поэмы.

Когда загораются вечерние огни и трамваи светлыми бусинками перекатываются через мосты, Град превращается в синее видение, отделяется от холма, летит к еще непогасшим облакам и потом, тяжелея, входит в ночь. Вода у плотины течет безостановочно, бесследно, как минуты и века, с мерным шелестом; пахнет влагой и весной, от Летны тянет легким запахом трав и листьев, и вновь чудесными и таинственными становятся древние улички за Клементинумом.

Готическая арка соединяет две сторожевые башни на конце Карлова моста. Сквозь ее проход, как в стекло панорамы, видишь новую площадь и улицы. Если не дойти до башен и спуститься по лестнице вниз, попадаешь в сонное царство пражской Венеции ― в Чертовку.

Здесь медленно течет вода под железными быками моста, изгибы реки и ее мелкие рукава образуют каналы, неподвижные, точно заводи. Обрушенные домики со стрельчатыми окнами, над которыми неожиданно расцветают мансарды с изгибами рококо, тесно лепятся друг к другу, вырастая прямо из каналов. У разваливающихся строений ― пристройки, надстройки, голубятни, и в высокой нише одного дома, под самым треугольным фронтоном, лампада с огоньком у потускневшего изображения Богородицы.

Есть домики, как в Венеции ― сваями в воде, и когда отбегает волна, источенные бревна торчат темным оскалом.

На небольшой площади, На Кампе, окруженной домами XVII столетия с гербами и фресками в барочных раковинах, дважды в год под деревьями устраивается рынок глиняной посуды и деревенского фарфора. На ларях или в соломе лежат коричневые вазы с черными рисунками, как этрусские, тарелки со словацкими цветами, кувшины с яркими разводами и фарфоровые зверюшки для забавы.

Вечерами, остановившись у плоских лодок, редкие прохожие смотрят на дальние огни города. Отсюда ширью и простором гремит река, и те огни кажутся чужим миром. А летом на плотах продают сливы и арбузы, весело перебрасываются спелыми дынями задорные полногрудые торговки…

У одной из каменных свай Карлова моста стоит на узком цоколе статуя рыцаря с подъятым мечом. Узкое, женственное лицо полно строгой силы; из-под шлема выбиваются ореолом тонкие кудри. Сжат печальный маленький рот. Как копье, вздет меч, как копье ― юношески тонкое, стройное тело. Весной и меч и шлем скрыты в листьях деревьев; осененный зеленью, мягче глядит рыцарь, птицы вьют гнезда в сгибе его локтя, не боясь острого меча.

Кто он, этот Хранитель вод? Роланд или легендарный Брунцвик, меч которого сек головы всем врагам? Или же только Сторожевой ― и он оберегает реку и берега, глухую заводь каналов, и эти бедные домики с мадонной и лампадкой и красным, трепещущим в ночи огоньком…

***

Над широким храмом св. Николая ― зеленая крыша, зеленый купол и барочная башня. С одной стороны примкнули к нему старинные здания с треугольными фронтонами и дворец с зеркальными окнами. А с другой раскрылась Малостранская площадь.

Все в ней неправильно: она идет в гору, неровно; дома и дворцы окружают ее прерывистой линией; аркады и проходы образуют вокруг нее сплошную галерею. От нее во все стороны вверх, по холму, тянутся узкие улички с домами, на которых красуются каменные знаки: тройка червей, скрипка, три колокольчика. В этом доме и были три колокольчика: в один звонили к трапезе, в другой к молитве; третий возвещал о смерти.

На Малой Стране жили графы и чародеи, честные ремесленники и грешные красавицы. На ее улицах сохранились дворы XVI и XVII столетий с внутренними галереями, лестницами и лоджиями. О некоторых из них ходят страшные рассказы. Вон тут по ночам блуждает дух монахини: за нарушение обета целомудрия ее живой замуровали в келье монастыря, и до сих пор тоскует грешная душа, не примиренная с Богом. Вон там неверная жена вбила гвоздь в голову мужа: по ночам он стонет в заброшенном доме. За углом, в кабачке, во время мора и голода, поразившего Прагу, скучающий старый могильщик играл в карты с мертвецами, пока не пал бездыханный. Сюда на своем плаще-самолете прилетал доктор Китл, продавший душу дьяволу и умевший исцелять все недуги, а злых духов обращать в ворон.

А на самой Малостранской площади стоит дом князей Лихтенштейнских: проломав крышу, вытащил из него Сатана красавицу княжну, отдавшуюся дьяволу, чтобы навеки сохранить свою красоту…

По всей Малой Стране разбросаны их дворцы XVII и XVIII века с кариатидами под великолепными порталами, с усеченными арками, над высокими окнами, со сложными рядами коринфских капителиев над пилястрами и толстыми колоннами...

В этих дворцах умирал итальянский Ренессанс. Рудольф II, король меценат и безумец, влюбленный во флорентинку, призвал в Прагу тосканцев, принесших с собой соединение грации и силы, стройные пропорции арок и умение возводить дворцы из грубых глыб необтесанного камня. За ними последовали генуэзцы, славившиеся искусством построения лестниц и лепкой карнизов.

Именно в Праге высокий Ренессанс медленно переходил в великолепный барокко. Нигде в Европе нет таких замечательных памятников барочной архитектуры, как на этих холмах Малой Страны, где полководцы тридцатилетней войны, князья империи и австрийские придворные строили свои жилища или же прибивали свои гербы к переделанным старым дворцам. Чтобы возвести свой дворец, Валленштейн приказал снести двадцать три дома. Шесть лет строили итальянцы это огромное здание…

В двусветных залах этого дворца некогда устраивались балы и празднества. В жаркие июльские ночи в парк спускались гости. Впереди шел сам Валленштейн, с грозным лицом вояки и невыносимым взглядом черных глаз. Тяжкой поступью шагал военачальник; не знало улыбки его каменное лицо ― и смолкали речи при его приближении. Но когда вглубь аллеи удалялась тень гиганта с безмолвной женой, щеголи в сапогах раструбами, в полосатых бархатных одеяниях нашептывали дамам остроты и любезности, сжимая грубою рукой в кружевной манжете рукоять меча, почерневшего от тридцатилетней крови. Под звуки виолы, скрипки и клавесина, звеневшие из раскрытых окон, при свете масляных плошек и венецианских фонарей мерные плясали танцы на траве лужаек и вспыхивающие огни фейерверка на миг серебрили струи фонтана. Исполинские вензеля победно заполняли звездное небо. Из беседки на острове смотрел Валленштейн, как в водах искусственного озера гасло золото его имени.

***

Широкими, отлогими ступенями идет улица ― лестницей к Граду. Весной со стен садов и дворов свешиваются глицинии, а осенью красные листья винограда. По ночам, когда вдали тлеющими кружками и фонарными змеями светит Прага, здесь мелькают тени, тесно прижавшись друг к другу…

По мостам, переброшенным через светло-зеленую Влтаву, ползут муравьями прохожие и заводными игрушками трамваи. И еще: темные купы островов, белая пена у плотины, маленькие лодки с полуголыми гребцами ― и во весь охват взора ― эта населенная, взволнованная пражская долина, которую обрамляют темно-синие, невысокие холмы Чехии.

Такой предстает Прага, если смотреть на нее из амбразуры старого бастиона, у ворот в Град, где заржавевшие пушки уставили свои жерла на город…

Град несколько напоминает Ватикан в миниатюре: тяжелые стены, сотни окон, величие огромности и силы, великолепные залы с фресками и лепными потолками, парадные покои со старинной мебелью, ходы, переходы, десятки зданий и пристроек, соединенных в одно целое. Крепость и дворец, Град всегда был особым городком, вознесенным над Прагой…

Во втором дворе, перед одним из самых замечательных готических соборов Европы ― храмом св. Вита, ― Георгий Победоносец на вздыбленном коне бронзовым копьем поражает неистового дракона. От зубчатых, невыносимо прямых и высоких башен и шпилей собора ― тень. Здесь не бывает солнца: сыро, полутемно, как в ущелье.

Внутри собора, под стрельчатыми сводами ― тусклое тление лампад, старинное золото распятий, обесцвеченные лучи дня, пропущенные сквозь разноцветные витражи узких, длинных окон. Гробницы и алтари покрыты фигурами, украшеньями и венками. Перед темными ликами Мадонн и святых в приделах, не мигая, стынет огонь восковых свечей. В благолепной тишине раздается только легкий стук шагов по деревянной настилке, берегущей мозаику пола…

Тесная уличка обегает собор св. Вита. Он сжат в ограде угрюмых домов.

В одном из них ― старая харчевня. На деревянных лавках ее закопченных зал сиживали чешские поэты и писатели прошлого столетия. Здесь Неруда, живший неподалеку, в улице, носящей теперь его имя, обдумывал свои рассказы о мещанских идиллиях и горестях Малой Страны. Здесь юноши эпохи бури и натиска под благосклонным взором тучного трактирщика клялись в дружбе друг другу и в верности родной земле.

Ночью, разгоряченные пивом, дымом трубок и молодостью, они бродили вокруг Града, к неудовольствию австрийских часовых. Сыростью дышал ров, окружающий Градчаны. В XVI веке в яме его были львы ― по преданию, сюда была брошена перчатка, воспетая Шиллером[10].

Осенью, когда ветер свистел в сучьях градчанского парка, они вспоминали сказание о Драгомире, матери св. Вацлава: по ночам, в адском экипаже, запряженном дикими конями, ездит языческая княгиня вокруг Града и кричит страшным голосом: «быть беде»…

У самого выхода из Града над Оленьим рвом ― круглая башня. В ней при Владиславе Яггеллоне был якобы заключен рыцарь Далигбор[11], известный своими насилиями и разбоем. В каменном мешке научился он так чудесно играть на скрипке, что, слушая его, народ толпился у башни, а дочь тюремщика влюбилась в преступника. Его казнили на бастионе, над Старой Замковой Лестницей, и с тех пор зовут башню Далиборкой, а по ночам до прохожих вместе с ветром доносятся глухие стоны скрипки...

...Сумерки спускаются, опутывают Далиборку, Злату уличку, старую Прагу. Надо возвращаться домой, в город. Еще несколько шагов по другой лестнице, потом по Итальянской улице ― и нет больше легенд и духов…

Подготовка публикации и комментарии О. Репиной

[1] «Воля России» ― эмигрантское издание, учрежденное партией социалистов-революционеров (ПСР) и выходившее в Праге как еженедельная газета (1920―1922) и как журнал (1922–1932, с 1924 г. ежемесячно).

[2] Vánočka ― рождественский сдобный пирог с изюмом, по форме напоминающий пояс, которым подвязывали перину с младенцем Иисусом.

[3] «Kde domov můj?» ― с 1920 г. часть национального гимна, в котором 1-й куплет пелся на чешском языке, а 2-й ― на словацком («Nad Tatrou sa blýska»). С 1993 г. официальный гимн Чехии.

[4] Сaput regni ― «голова королевства» (латин.).

[5] Согласно другим версиям название «золотая», dorata (итал.), zlatá (чеш.), Прага получила во времена Карла IV, когда позолотили башни Пражского Града, или в правление Рудольфа II, который покровительствовал алхимикам в получении золота.

[6] Пражские куранты, или орлой (чеш. Pražský orloj) установлены на башне Староместской ратуши в 1402 г. В 90-е гг. XV в. пражский часовщик Ян Руже, известный как мастер Гануш, добавил первую движущуюся фигуру Смерти. Другие деревянные фигуры появились в XVII в.

[7] Кадран ― орнаментированный диск, на котором обозначены часы.

[8] Слова из книги Екклесиаста из Вульгаты (латинского перевода Библии). Авторство приписывается царю Соломону.

[9] Маленькие городки в Италии, как правило, вдалеке от туристических маршрутов.

[10] Баллада Ф. Шиллера «Перчатка» (Der Handschuh, 1797).

[11] Башня построена в XV в. и почти сразу стала служить тюрьмой.