«Предания, будущее и прошедшее — все нипочем!.. Мне жаль тебя, русская мысль, и тебя, русский народ! Ты являешься каким-то голым существом после тысячелетней жизни, без имени, без наследия, без будущности, без опыта. Ты, как бесприданная фривольная невеста, осужден на позорную участь сидеть у моря и ждать благодетельного жениха, который бы взял тебя в свои руки, а не то ты принуждена будешь отдаться первому покупщику, который, разрядив и оборвав тебя со всех сторон, бросит тебя потом, как ненужную, истасканную тряпку».

«Мне вот часто вопрос задают: „Почему ты так худо пишешь о своем русском народе?“ Да все это не так. Люблю я свой народ и сострадаю ему. Да и сам-то я кто, не из народа, что ли? Не с Луны ж прилетел. Но есть у нашего народа черты, которые я не терплю. Почему он сам это терпит? Чем ведь народишко наш гордится — вот, босые ходили! Картошку мерзлую ели! А зачем, спрашивается, босые ходили, почему картошку мерзлую ели? Потому что одурачивать себя позволяли. Вот это наше российское простодушие — самое губительное для народа. У нас любой проходимец может объявить себя экстрасенсом, спасителем, может просто умным назваться, и кто-то за ним пойдет и деньги ему понесет. Вот эта рабская психология и животный трепет перед начальством — они просто комичны. <...> Какая это нация, какой народ? Хоть мы его и славим, прославляем. Мы его уже любим как больное что-то, изможденное, как что-то само себя затравившее, изжившее. И дальше все идет к тому, что от этого народа ничего не останется. <...> Таких народов, как наш, я больше не встречал. Я пойму людей, которые стремятся к светлому будущему, но людей, которые стремятся к светлому прошлому, я понять не могу. Это кошмар. Видимо, так отупели, так извратилось сознание».

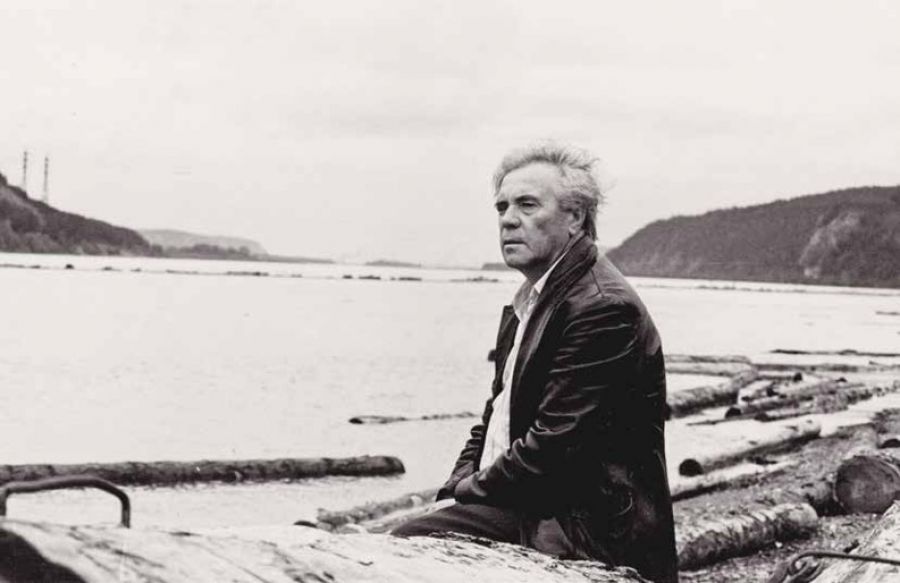

Эти слова о русском народе сказаны с разницей почти в сто лет, но как много в них общего, как чувствуется в них искренняя боль и отчаяние оттого, что ничего не меняется в судьбе и характере русского человека на протяжении веков!.. Первая цитата принадлежит известному русскому историку Василию Осиповичу Ключевскому, вторая — русскому (для кого-то советскому) писателю Виктору Петровичу Астафьеву, столетие со дня рождения которого отмечается 1 мая 2024 года. Споры о его личности и творчестве ведутся до сих пор, многое из сказанного или написанного им зачастую оказывалось вырванным из контекста и присвоенным той или иной политической силой — «от патриотов до демократов».

Одни называли его за честность и искренность «совестью нации» — другие, в том числе бывшие единомышленники, упрекали в отказе от идеалов и чуть ли не в предательстве и двуличии, в искажении исторической правды и презрении к народу, обвиняли в антисемитизме. Разошлись его пути и с некоторыми из так называемых писателей-«деревенщиков» и «провинциальщиков». Коммунисты не простили ему подписи под знаменитым «Письмом 42-х» в октябре 1993 года, авторы которого потребовали от президента и правительства запретить «все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений» и ввести жесткие санкции «за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти». Поэтому трудно не согласиться со словами литературного критика и публициста В. В. Огрызко: «Астафьев, как и любой другой крупный художник, нередко совершал то, чего бы не следовало. Да и в жизни он не всегда вел себя как ангел. <...> При всех закидонах, которые были, Астафьев — это глыба. Без него русская литература второй половины двадцатого века немыслима. И его давно уже пора начать серьезно изучать, а не скакать по верхушкам. Пока тексты Астафьева глубоко еще никто не проанализировал. Современная критика еще не научилась его читать».

Сам же о себе писатель сказал так: «Место свое в литературе я знаю, отношусь к нему очень спокойно, с достоинством, поскольку никто его за меня не зарабатывал, я сам его себе отвоевал. С самого начала меня крыли за мой натурализм, крыли в хвост и гриву. Но сегодня у меня такое положение — отвоевал его себе, — когда критики снисходительно говорят: ему можно, он неграмотный, пусть уж гнет свое».

«Главное богатство моей жизни — люди...»

«Почему-то среди критиков принято, — рассказывал Астафьев в одном из своих интервью, — жалеть меня в связи с выпавшим-де мне на долю трудным детством. Меня всегда это раздражает. Более того, — и я об этом уже писал — если бы дано мне было повторить жизнь сначала, я выбрал бы ту же самую, насыщенную событиями, радостями, победами и поражениями. Они помогают обостренней видеть мир и глубоко чувствовать доброту. Лишь одно хотел бы я изменить: попросил бы судьбу оставить со мной маму».

Родившийся и выросший в Сибири, он рано потерял мать (она утонула в Енисее, возвращаясь после свидания с арестованным отцом Астафьева). Воспитывали будущего писателя бабушка и дедушка по материнской линии, о которых с любовью и благодарностью он написал в «Последнем поклоне». Раннее сиротство, а впоследствии даже беспризорничество и детский дом (возвратившийся из заключения отец и мачеха мало заботились о подростке — и он оказался на улице) нашли отражение в творчестве и воспоминаниях писателя, который начал «помаленьку да полегоньку писать рассказы о своем детстве, о селе родном и его обитателях, о дедушке и бабушке, ни с какой стороны не годных в литературные герои той поры <...> стараясь не особо-то унижать и не до небес возвышать их словом», поскольку «жизнь их обыкновенная была привлекательней всех выдуманных, из папье-маше слепленных, бутафорской краской выкрашенных героев, у которых всегда грудь вперед и „передовая мысль“ наготове».

Встречи с настоящими, яркими людьми могут порой изменить жизнь человека и повлиять на его судьбу. Был такой человек и в жизни будущего писателя: «В тридцатых годах в далекой заполярной игарской школе появился высокий чернявый парень в очках с выпуклыми стеклами и с первых же уроков усмирил буйный класс 5-й „Б“, в который и заходить-то некоторые учителя не решались. Это был новый учитель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский. Почти слепой, грубовато-прямолинейный, он не занимался нашим перевоспитанием, не говорил, что шуметь на уроках, давать друг другу оплеухи, вертеться, теребить за косы девчонок — нехорошо. Он начал нам рассказывать о русском языке, о его красоте, богатстве и величии. Нам и прежде рассказывали обо всем этом, но так тягуче и скучно, по методике и по правилам, откуда-то сверху спущенным, что в наши удалые головы ничего не проникало и сердца не трогало. А этот учитель говорил, все больше распаляясь, читал стихи, приводил пословицы и поговорки, да одну другой складнее. <...> „Очарование словом“ — не сразу, не вдруг определил я чувство, овладевшее нами, учениками школы, где большая часть из нас были из семей ссыльных, привезенных сюда умирать, ан не все вымерли, половина из них строила социализм, пилила и за границу отправляла отменную древесину, добывала валюту в разворованную российскую казну, а нарожавшиеся вопреки всем принимавшимся мерам живучие крестьянские дети наперебой учились грамоте и родному языку. <…> Именно в Игарке я написал свой первый рассказ „Жив“, который учитель литературы И. Д. Рождественский поместил в школьный рукописный журнал. А в газете „Большевик Заполярья“ даже опубликовали мое четверостишие…»

И еще об одном человеке с благодарностью вспоминал Астафьев — директоре детского дома (по другим сведениям, воспитателе) Василии Ивановиче Соколове: «В детдоме было ничего себе, хороший был детдом, и начальник его был отличный — из бывших царских офицеров, так что выправка даже в советском тряпье чувствовалась у него. А на двери барака нашего детдомовского была нарисована веселая такая рожа с большими торчащими ушами и подпись: „П...Ц“».

Воспоминания о детском доме стали основой повести «Кража», которой писатель очень дорожил и поэтому несколько раз переписывал, «шлифовал», чтобы быть точным и не упустить важных, по его мнению, деталей. Разные судьбы у детдомовских мальчишек и девчонок. Вот «парнишка Малышок. На его глазах отец зарубил мать, и с тех пор лицо ребенка искривило припадочной судорогой и поселилась на нем вечная улыбка. Ребята бездумно и жестоко кличут Малышка Косоротиком»; вот «Зина Кондакова. Это именно с нею на глухом, занесенном снегом станке-деревушке случилось такое, что и взрослому человеку не всякому было бы по силам вынести»; вот «мечется по столовке на костыле Паралитик, человек без имени, без фамилии. Он не знает, когда и где умерли родители. Не помнит. Его избили за украденную краюшку хлеба так, что отнялись у парнишки левая нога и левая рука. Осталось полчеловека. Злобы на пятерых». Все эти маленькие, но так несправедливо рано повзрослевшие дети пережили когда-то сделавшее их сиротами страшное потрясение, которое «осело в глубину, но не умерло и никогда не умрет. На самом дне души сироты, как затонувший корабль, всю жизнь лежит оно. И неважно, кто и почему тронет душу эту, отяжеленную вечной ношей». Вот с такими разными и в то же время похожими судьбами приходится иметь дело директору Валериану Ивановичу Репнину, которого не оставляют в покое мысли об этих детях даже во сне: «Они всегда были вокруг него и вместе с ним. И ему казалось порой, что не было у него иной жизни и что он вечно жил в этом доме, с этими неведомыми ему когда-то заботами и делами».

Впервые сталкивается директор и с необходимостью «заботиться о мертвых детях», когда умер Гошка Воробьев, так и не увидевший в своей короткой жизни теплого моря, о котором мечтала его исстрадавшаяся душа и изнуренное болезнью тело в детдоме холодного северного города Краесветска: «Гошка лежал, затискав в кулаки простыню. Глаза его чуть приоткрыты, рот тоже. Лицо с тонкой и желтой кожей, сморщенное у рта и у глаз, было, как и при жизни, отчужденно. Все было как прежде, только вытянулись ноги, и сделалось особенно заметно, что сиреневое трикотажное белье не по Гошке. В белье этом можно было еще уместить одного мальчишку». Смерть Гошки в самом начале повести выглядит как предвестие событий, изменивших многое в жизни детдомовцев.

Перед нравственным выбором оказывается герой повести Толя Мазов, когда один из немногих понимает, к чему привела совершенная детдомовцами кража денег из кассы в бане: кассиршу арестовали, а ее дети, Аркаша и Наташа, оказались в детском доме. «Девочка и мальчик. Брат и сестра. Они жили и жили где-то с матерью — и вот. Зачем же так получилось? Из-за денег. Из-за восьмисот рублей. Трое людей, три человека живьем страдают». Большую часть денег детдомовцы потратили: «Водку пили. Конфеты ели шоколадные. Папиросы курили „Казбек“. И за все эти штуки кто-то расплачивается: трудом, тюрьмой, слезами. Да-а, а казалось все просто: взяли денежки — и веселись себе, гужуйся!»

Выбор, который под силу не каждому взрослому, приходится сделать Толе, чтобы не стали сиротами дети при живой и несправедливо осужденной матери. И именно директор детского дома Репнин находит для Толи «какие-то слишком уж „воспитательные“», но такие нужные для мальчика слова, хотя и морщится от досады, что звучат они слишком «назидательно, по-учительски»: «Видишь ли, Анатолий, жизнь состоит на первый взгляд из мелочей. И человек начинается с того же. Запомни, пожалуйста, одну маленькую мелочь: прежде чем пообещать — подумай, а пообещав — сделай обязательно. Пообещаешь, допустим, горелую спичку поднять с дороги — подними. Пообещаешь сердце вынуть из груди и отдать другому человеку — вынь! <...> Жизнь наступает с той поры, когда человек начинает задумываться над поступками и отвечать за них». Этот разговор с Валерианом Ивановичем оказался очень важным и нужным: так Толя Мазов «разрешал какие-то свои сомнения и следил больше за тем, что ему говорят, а не как говорят». Так приходит к мальчику осознание, что «кончаются игры и наступает жизнь», которая и без того не была к нему слишком добра, приходит взросление.

Невозможно остаться равнодушным к героям «Кражи» и многих других повестей и рассказов Астафьева, который «в бесслезный век <...> заставил нас плакать настоящими, не крокодильими слезами» над страницами, способными «растопить даже самое жестокое сердце, поколебать даже уверенный в своих силах цинизм».

«Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы расходовать ее на злобу и ненависть»

Детдомовский опыт пригодился Виктору Петровичу Астафьеву на войне. В интервью Дмитрию Быкову он говорил: «На войне ты знаешь, кто выше всех ценился? Кого командиры старались из пополнения к себе отбирать? Тюремщиков и детдомовцев. Тюремщик — по причине зверства. Детдомовец — потому что он умеет выживать, он так приладится к земле, когда спит, что ему тепло. Он как-то так и в окопе мостится, что его не сразу убивают. Я вообще почему после войны выжил? Потому что была эта школа оглядки. Человек, который три года был на передовой, так просто не дастся никому, — он опасность чует и успевает изготовиться, окопаться...»

«Контуженная муза» — именно так назвал Павел Басинский три очерка о Викторе Астафьеве, вспомнив именно эту случайно промелькнувшую в рассказе «Сашка Лебедев» фразу. Это, по его мнению, «гениальное определение Музе российских писателей-фронтовиков, за исключением тех, разумеется, кто сделал на военной теме слишком уж блистательную карьеру».

Ушедший на фронт добровольцем в 1943 году, Астафьев воевал на Украинском, Брянском, Воронежском, Степном фронтах. Был шофером, артразведчиком, связистом, участвовал в форсировании Днепра, в Корсунь-Шевченковской операции, получил тяжелые ранения и контузию, долго лечился в госпиталях и последние военные месяцы по состоянию здоровья был уже не на передовой. Простой солдат, он знал о войне ту самую правду, которая была так неугодна многим военачальникам, политработникам, смершевцам: «Я был рядовым бойцом на войне, и наша, солдатская правда была названа одним очень бойким писателем „окопной“, высказывания наши — „кочкой зрения“». Не всем эта «окопная правда» пришлась по душе ни в написанной в семидесятые годы повести «Пастух и пастушка», ни в более позднем «Веселом солдате», а особенно в неоконченной трилогии «Прокляты и убиты», названной критиками «самой мучительной в русской литературе книгой».

«Современная пастораль» — так определил жанр «Пастуха и пастушки» автор. Но ничего не осталось от идиллической пасторали, воспевающей мирный сельский труд, в повести Астафьева: поля покрыты не сочной травой и не цветами, не плуг земледельца обрабатывает землю — «медленно, метр за метром», ее «прогрызает» танк, «запахивая траншею, укрывая пашенным пластом не злаки, не зерна, а рассеянные по дну окопа человеческие тела». Вот она, жатва войны. После боя бойцы, расположившиеся для короткой передышки на хуторе, нашли за давно не топленной баней у картофельной ямы убитых старика и старуху: «Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых било их осколками, посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты. <...> Старики эти приехали сюда из Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка».

Когда бойцы выкопали для стариков могилу, местный тракторист «пробовал разнять руки пастуха и пастушки, да не смог и сказал, что так тому и быть, так даже лучше — вместе на веки вечные»: «Положили головами на восход пастуха и пастушку, закрыли их горестные, потухшие лица. <...> Пожилой, долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую молитву, и никто не осудил его за это». Только старый тракторист удивился, что «червоноармеец» знает молитвы: сам он «давно их забыл, в молодости в безбожниках хаживал и стариков этих — пастуха и пастушку — все агитировал иконы ликвидировать. Но они его не послушались...»

Кто знает — может, потому Бог, услышав когда-то их молитвы, не дал одному из стариков пережить другого, не оставил в одиночестве, как героев повести, Бориса и Люсю, которым война подарила короткую встречу и счастье любви — и отняла все, разлучила навсегда. Борис умер в санитарном поезде после легкого ранения, как будто потери боевых товарищей, разлука с любимой и сама эта бессмысленная война сделали его «усталым, надсаженным», отняли силы жить. Сердце его, словно не желая «останавливаться, сильно ударилось в исчахлую жестяную грудь. Но больше его ни на что не хватило». «Покойник оказался несуразным: остался в таком месте, где нет кладбища», и поскольку «земля в России всюду своя», то и предали земле его в степи, одного — «посреди России», где через много лет Люся нашла его могилу, пообещав: «Совсем скоро мы будем вместе...Там уж никто не в силах разлучить нас».

«„Пастух и пастушка“ — повесть не о войне, но о любви на войне, вдобавок с настолько загадочной метафизической начинкой, что и сам писатель (его устное высказывание) не до конца ее понимал», — утверждает Павел Басинский. По его мнению, «лишь сегодня, перечитывая Астафьева, начинаешь понимать его главную мысль: всякое напряжение страсти, хотя бы и благородной», грозит «усталому» народу «остановкой сердца, у которого только и осталось силы, что на тихую слезу».

«...не знаю ничего страшнее и натуралистичнее войны, где люди убивают людей…»

Если «Пастух и пастушка» — книга о любви на войне, то «Веселый солдат» и «Прокляты и убиты» (написаны и опубликованы две части — «Чертова яма» и «Плацдарм») — именно о войне, о ее самых неприглядных и жестоких страницах. «Размышляя над судьбами больших, главных людей войны, — писал Астафьев, — я думаю, что пали рано и кару незаслуженную приняли наши славные маршалы — победители и полководцы оттого, что не попросили прощения у мертвых, не повинились перед Богом, перед неслыханные страдания перенесшим народом своим... Есть такие тяжелые грехи, которые Господь и хотел бы, но не в силах простить».

Может быть, за этот предъявленный власти счет, может быть, за мрачные, чересчур натуралистичные картины войны те, кто воевал, приняли эти книги по-разному — кто-то как оскорбление или вызов, кто-то как злобный поклеп на историческую правду, и лишь немногие — чаще всего рядовые солдаты, которым посчастливилось выжить, говорили, что все сказанное Астафьевым и есть суровая правда. «Я не был на той войне, что описана в сотнях романов и повестей… К тому, что написано о войне, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне…Полуправда нас измучила…» — так объяснял он свою позицию.

Что же предъявлял писатель власти? Осуждал он преступные «грозные приказы», подписанные «разным начальством и почему-то непременно маршалом Жуковым. А он издавал и подписывал приказы, исполненные особого тона, словно писаны они для вражески ко всем и ко всему настроенных людей. Двинув — для затравки — абзац о Родине, о Сталине, о том, что победа благодаря титаническим усилиям героического советского народа неизбежна и близится, дальше начинали стращать и пугать нашего брата пунктами, и все, как удары кнута, со свистом, с оттяжкой, чтоб рвало не только мясо, но и душу: „Усилить!“, „Навести порядок!“, „Беспощадный контроль!“, „Личная ответственность каждого бойца, где бы он ни находился“, „Строго наказывать за невыполнение, нарушение, порчу казенного имущества, симуляцию, саботаж, нанесение членовредительства, затягивание лечения, нежелание подчиняться правилам…“ и т. д. и т. п. И в конце каждого пункта и подпункта: „Беспощадно бороться!“, „Трибунал и штрафная“, „Штрафная и трибунал“, „Суровое наказание и расстрел“, „Расстрел и суровое наказание…“ Когда много лет спустя после войны я открыл роскошно изданную книгу воспоминаний маршала Жукова с посвящением советскому солдату, чуть со стула не упал: воистину свет не видел более циничного и бесстыдного лицемерия, потому как никто и никогда так не сорил русскими солдатами, как он, маршал Жуков! И если многих великих полководцев, теперь уже оправданных историей, можно и нужно поименовать человеческими браконьерами, маршал Жуков по достоинству займет среди них одно из первых мест — первое место, самое первое, неоспоримо принадлежит его отцу и учителю, самовскормленному генералиссимусу, достойным выкормышем которого и был „народный маршал“. Лишь на старости лет потянуло его „помолиться“ за души погубленных им солдат, подсластить пилюлю для живых и убиенных, подзолотить сентиментальной слезой казенные заброшенные обелиски и заросшие бурьяном холмики на братских могилах, в придорожных канавах».

Досталось и «вождю народов» товарищу Сталину: «Он же всех положил, Сталин, всех, — одиннадцать миллионов рядовых, это целиком деревни средней России — они рядовых-то поставляли! Мне рассказывали, как в вологодских деревнях и десять лет после войны все бабы выбегали смотреть на дите, когда его кто привозил: мужиков не было, не от кого родить! Я после войны думал: все, бляди, навеки перебили народу жилу, — и действительно так и не поднялись мы с тех пор, потому что не война это была, а хаос, кровавая каша. И махину эту немецкую мы мясом завалили и кровью залили».

«Главное губительное воздействие войны в том, — считал Астафьев, — что вплотную, воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею». Но все же «пока есть хлебное поле, пока зреют на нем колосья — жив человек и да воскреснет человеческая душа, распаханная Богом для посевов добра, для созревания зерен созидательного разума».

В качестве эпиграфа к роману «Прокляты и убиты» взяты пророческие слова апостола Павла: «Если же друг друга угрызете и съедите. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Что бы сказал о сегодняшнем дне Виктор Петрович Астафьев, предупреждавший всех нас: «Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую»?

* * *

Виктор Петрович Астафьев много времени проводил в своем любимом селе Овсянка. «Ныне меня, как и многих стариков, оглохших от советской пропаганды и социалистического прогресса, — писал он в «Веселом солдате», — потянуло жить на отшибе, вспоминать, грустить и видеть длинные, вялые сны, почти уж без ужасов. Разгружая память и душу от тяжестей, что-то, тоже вялое, выкладывать на бумагу, совершенно уже не интересуясь, кому и зачем это нужно. „Отравляющая сладость одиночества“ — назвал я однажды мое нынешнее состояние».

В последней записке накануне смерти Астафьев написал: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его бесконечно. Я ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». Но читателям остались его книги, письма, интервью, в них — его размышления о русском народе, названном им «народом с дремлющим разумом», к которому у писателя нет ненависти — при всей резкости его высказываний. В книгах «он весь, без щитов и забрал, полный трепета, любви и сострадания ко всему живому, полный дум и забот о вашем сегодняшнем и завтрашнем бытии». Виктор Петрович Астафьев был, по словам Валентина Распутина, «могучий человек — и духа могучего, и таланта!»

- P. S. Жителей села Овсянка попросили 1 мая 2024 года в связи с празднованием 100-летия писателя «на период мероприятия ограничить выход из дома в поселок», их также предупредили об «ограничении движения транспортных средств и их парковки» с целью обеспечить «беспрепятственное движение гостей праздника». Как бы отнесся Виктор Петрович Астафьев к такой новости, от которой, впрочем, администрация Дивногорска поспешила откреститься? Что бы сказал и предпринял, доведись ему дожить до столетнего юбилея? И на этот вопрос нет ответа...

Использованная литература

Астафьев В. Пастух и пастушка. М., 1989.

Ростовцев Ю. Виктор Астафьев. ЖЗЛ. М., 2023.

Литмир. Электронная библиотека. Кража. Веселый солдат. Прокляты и убиты. Последний поклон. //litmir.club.

Быков Д. И все-все-все: сб. интервью. Вып.1. М., 2009.

Басинский П. Скрипач не нужен. Роман с критикой. М.,2014.