<…> Я был занят разными своими и общественными делами, а жена поехала на поиски небольшого домика с садом и огородом, по завету дрозда, в сторону саксонской Швейцарии, к Дрездену. Дня через два она возвратилась: нигде и ничего! А если уголок где какой и есть, там мешает закон, придуманный социалистами для улучшения горькой доли человека на земле. Закон этот воспрещает хозяину помещения сдать его вам без согласия какого-то квартирного бюро — вокруг этого бюро, конечно, кормятся бедные родственники социалистов, — а бюро это не желает и не может сдать эту квартиру вам, если вы в данной местности не имеете определенных занятий.

— Я работаю в пражских газетах…

— Тогда и жить надо в Праге…

— Там квартир совсем нет…

Пожимают плечами.

— И вот у меня разрешение департамента полиции, дающее мне право жить повсеместно в республике…

— Жить вы и можете, — например, в гостинице. Впрочем, не больше четырех недель, кажется… А снять квартиру нельзя…

Меня буквально охватила оторопь. Куда же, в самом деле, деваться? Что же делать?

И я сообразил так: в Мариенбад, Франценсбад, Карлсбад — теперь это называется Мариански Лазни, Карловы Вары, Франтишковы Лазни, — в обычное время съезжались сотни тысяч людей. Теперь, ввиду всех этих затруднений, такого съезда быть не может, — следовательно, надо понюхать тут. Жена поехала и, пробегав там с неделю, возвратилась с радостным известием, что неподалеку от Мариенбада, в маленьком курортике Кенигсварт1 за 450 кр. в месяц она наняла прелестную квартирку в 4 комнаты и с кухней. И на вопрос, какие и от кого нужны там разрешения, чтобы жить и дышать, практичные немцы нетерпеливо отвечали только одно:

—Ah? was!..

Через несколько часов я сделался в Праге знаменитостью: смотрите, вот идет человек, у которого квартира в четыре комнаты!.. И, когда К. П. Крамарж запротестовал, чтобы я не ездил в этот немецкий угол республики, а непременно устраивался бы среди славян, то знакомые шептали:

— Не слушайте, не слушайте его!.. Вам исключительно повезло, не упускайте своего счастья… Господа, полюбуйтесь на вот этого безумца: квартиру в четыре комнаты он хочет променять на каких-то там славян!..

Конечно, я уцепился за свое счастье обеими руками.

Но до дрозда все же нам было далеко: когда жена говорила, что нам хотелось бы иметь домик с садом и огородом, то туземцы смотрели на нее, как на человека, у которого на чердаке не все в порядке.

— С садом и огородом?.. Да что вы, разве это мыслимо? Да мы сами оторвали бы такую редкость с руками!..

Дня через два семья уехала в Кинжварт, а еще через три дня поехал и я. Но — перед самым моим выходом прислуга отеля, судя по ее газеткам, настроенная весьма радикально и потому относящаяся к русским недорезанным буржуазам соответственно, — предъявила ко мне требование уплатить за… взятую моей семьей из отеля скатерть! Я сказал, что у нас нет привычки брать с собой из отелей что-нибудь на память, но если бы действительно скатерть как-нибудь случайно попала в наши вещи, то она будет немедленно возвращена, конечно. Милые люди настаивали на уплате стоимости скатерти, я рассердился и отказал и пошел на станцию, но у подъезда был остановлен сразу четырьмя полицейскими и швейцаром. Так как я не говорил по-чешски, а они по-русски, то переговоры наши шли не лучше, чем на версальской конференции2. А вокруг нас стала собираться толпа любопытных. Положение мое было довольно нелепое: никогда в жизни не собирал я еще вокруг себя толпу в качестве пойманного жулика. И ясно стало одно: если я хочу прекратить скандал и увидеть сегодня своих, мне надо подчиниться требованию. Я контрибуцию уплатил и был тотчас же отпущен. Конечно, дома никакой скатерти не оказалось. Я написал обо всем этом директору полиции, но… ничего из этого не последовало: очевидно, и директора полиции побаиваются выступать против воинствующей демократии…

Настроение мое испортилось было, но весеннее утро было так ясно, а в вагоне так свободно, чисто и уютно, что я вскоре успокоился и обратился к окну. Хорошо возделанные поля, чистые хуторки, береженые перелески, но в общем для северного глаза непривычно голо и тяготят эти безобразные, вечно дымящиеся трубы многочисленных заводов. Всего тягостнее был вид знаменитого Пльзена, где я должен был пересесть в другой поезд: городка было почти не видно из-за леса труб и дыма. Вот он, настоящий ад фабричного города!..

<…>

Между тем поезд мой все катился и катился. Местность становилась все наряднее, все красивее. Поля уступили место бесконечным лесам. И вокруг только немцы, а если попадается чех, то, входя в купе, он приветствует нас уже не по-чешски, а по-немецки. Когда я рассказал об этом Крамаржу, он рассердился и сказал:

— Дураки!.. Они все никак не могут привыкнуть, что они теперь господа…

Я не согласен с ним. Прежде всего эта уступка авансом кажется мне даже изящной деликатностью, во-первых, а во-вторых, может быть, тут инстинктивно говорит и некоторое недоверие к своим силам: на 8.000.000 своего славянского населения Чехия самоопределила в себя свыше 3 млн немцев. Это — надо сказать с полной определенностью, — груз не по кораблю и во время серьезной бури он несомненно даст сильный крен на немецкий борт. И во всяком случае это скромное немецкое приветствие чехов с полной определенностью говорит, почему в колонизаторских планах славяне всегда уступают немцам и англичанам.

И вот я докатился, наконец, и до маленькой станции Кинжварта. Меня радостно встречают ребятишки и гордо ведут полями — а в полях звенят жаворонки!.. — домой: ведь у нас теперь четыре настоящих комнаты! Вокруг немецкие лица, немецкая речь и то и дело слышишь приветливое: ут-та…3

А вот и дом наш. На пороге меня встречает хозяйка, настоящая немецкая Пульхерия Ивановна4, чистенькая, вся в ласковых морщинках: Willkommen!.. А над дверями надпись: Mit Gott!5 и чуть подальше другая:

Gesegnet seien in diesem Haus

Die da gehen ein und aus!6

Ей Богу, чудесно!..

Поднимаюсь наверх: четыре простеньких, но чистеньких комнаты, у всех настоящие кровати, на стенах обычные немецкие картинки, говорящие о мире и тишине: тут и «Полдневная тишина», и «Лунный свет»7, и уединенная хижинка в горах, предмет моих тайных вожделений… А в открытые окна звенят жаворонки и дышит свежестью зеленая весна… Рай!..

Но — увы!.. — тишина эта обманчива: тем же вечером газеты принесли известие, что в десяти километрах отсюда жандармы поймали вчера знаменитого саксонского «коммуниста» Хольца, который только что окровянил и сжег целую округу в Саксонии, тут же, неподалеку. При аресте он угрожал жандармам бомбой, но те не струсили и скрутили доброго человека. Конечно, при нем оказалась очень значительная сумма чужих денег…

А я на другое же утро, когда в солнечных полях трепетали жаворонки, писал уже новую статью для «Народни Листи». Чехи думают, что живущая у них наша пресловутая бабушка и есть подлинная Россия и поэтому предъявляют к нам все какие-то мартовские требования. Я осердился и написал статью о «России выдуманной и России подлинной». Будут теперь знать у меня!..

Господи, какая чепуха!..

Когда, бывало, жил я на своем крошечном зеленом хуторке в глуши Кавказа или потом в своем родовом владимирском гнезде, то, утомленный этим постоянным бездорожьем нашим, отсутствием под рукой телеграфа, неаккуратной доставкой газет, иногда и запылишь, бывало: «а, ну вас всех к черту!.. Надо ехать в Европу отдыхать в человеческих условиях…» А вот теперь из окон моей светлой и уютной комнатки я вижу эту подстриженную, причесанную, аккуратно высморкавшуюся Европу, вижу береженые леса, эти нити телеграфа и телефона, бегущие во все стороны, этот дымок поезда между зелеными холмами, и мне делается скучно и тоскливо и тянет в наши дикие леса, на берега пустынных рек, в непроходимые горные дебри, где живет невидимый олень и где мохнатый Мишка отпечатал всю свою пятерню на мокром песке у светлого потока. Мне было так тошно, что я два дня даже и носа на свет Божий не показывал, но потом пошел все же посмотреть край поближе и — не раскаялся. Вблизи все оказалось не только совсем не страшным, но даже очень милым. Вокруг прекрасные леса, серебристый говор бесчисленных потоков, чудный воздух, которым после дыма и пыли Праги прямо не надышишься. А эти синие дали, а это неожиданное и потому втройне приятное безлюдье? Только изредка встретишь прохожего с неизбежным рюкзаком за плечами; мы посмотрим один на другого и вежливо скажем обычное: ут-та!.. А вот какой-то уютный домик за елками, — должно быть, лесники живут. У крыльца трое охотников с ружьями, с блестящими рогами и с кисточками на шляпах и опять благодушное «ут-та…» А дальше и совсем никого нет. Детишки бегают на воле, радуются, глазенки весело блестят, щечки зарумянились, наконец, здоровым румянцем… Несомненно все это очень буржуазно, но чудесно, чудесно…

<…>

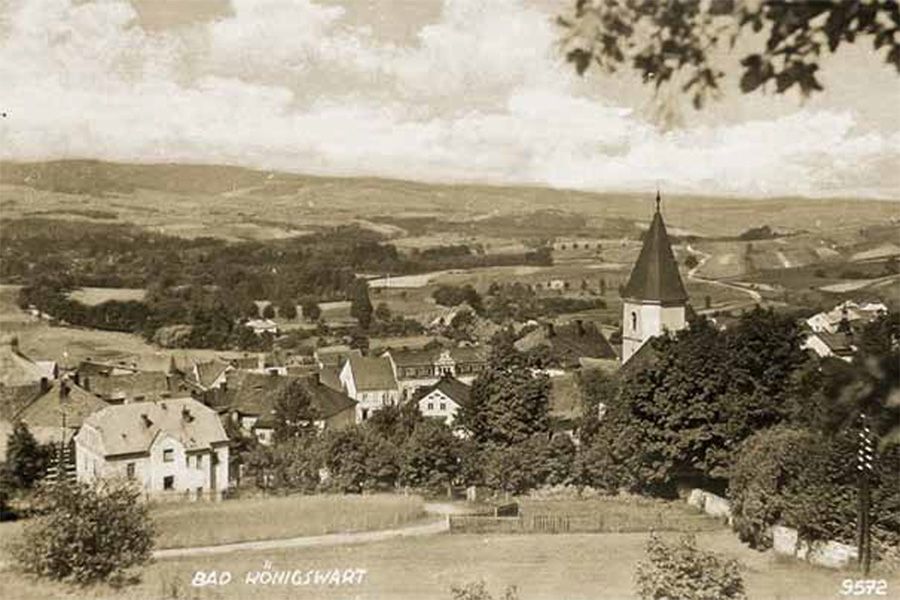

То, что вижу я из моего окна, это — по новой карте, выкроенной в Версали8, — Чехо-словацкая республика, славянское государство, а на деле это край чисто немецкий. Когда мне понадобилось раз написать на конверте адрес по-чешски, мне немалых трудов стоило найти человека, который сумел бы сделать это, а в соседнем Мариенбаде на окнах магазинов рядом с «on parle français» и «English spoken» иногда встречаются надписи: «говорят по-чешски». Чехи склонны видеть в этом эдакую ядовитую манифестацию, но если она тут и есть, то надо сказать, что ирония эта бьет по месту. И наш маленький, чистенький Кенигсварт — это типичное немецкое местечко: живописная грудка домиков, среди которых немало очень старинных, а над ними островерхая колоколенка с красной кровлей. На пустынной площади сонно журчит фонтан и грезят о далеком былом старые, серые, изъеденные временем и поросшие мхом статуи то святого какого-нибудь, то какого-нибудь Fürst von Metternich, Herr von Königswart9, а неподалеку от городка, среди солнечных полей стоит и замок этого Меттерниха, серый, седой, с великолепной библиотекой чуть не на всех языках мира и со многими замечательными старинными рукописями. И не могу сказать вам, как мне нравится эта чисто немецкая черточка: у всех въездов в городок на стенке где-нибудь непременно прибита дощечка, которая гласит: Stadt — Königswart, Bezirk — Marienbad, Kronland — Böhmen. Вы, конечно, и так все это знаете прекрасно, но для аккуратности, для порядка все это надо подтвердить табличкой. И прибавлено для полноты впечатления: высота над морем 684 метра. Ужасно это симпатично и характерно!

<…>

На днях является ко мне знакомиться один компатриот, очень крупный помещик на юге России — как, по крайней мере, он рекомендовал себя, — огромный человек с круглым, как луна, лицом и масляными глазами. он дал из России стречка, женился здесь на немке-простолюдинке, купил себе небольшой хуторок и — записался в местный отдел социал-демократов.

— Это еще зачем? — удивился я.

— Отчего же?.. Все-таки, знаете, удобнее: пусть, в случае чего, считают за своего…

— И бываете у них?

— Как же… во-первых, это очень интересно, а во-вторых… и полезно: видно там, когда надо будет собирать манатки и бежать дальше…

— А пока не надо еще?

— Нет, пока можно жить спокойно…

— Я побаиваюсь немножко сибирских чехов…

— Напрасно!.. — воскликнул земляк уверенно. — Они все являются домой с огромными деньгами. У иного есть две, три тысячи долларов, — в здешних кронах это целое состояние. Нет, это форменные буржуи… Нагребли в Сибири довольно… Эти не страшны.

— Так, если что у социалистов пронюхаете, пожалуйста, сообщите и нам…

— Конечно, конечно!.. Тогда, в случае чего, вместе…

<…>

Мы, в нашем тихом Кенигсварте, празднуем сегодня первое мая, праздник мирового пролетариата. С утра рабочие расфрантились, нацепили на себя красные ленточки и цветочки и, собравшись на старой городской площади, около статуи повелителя Кенигсварта, долго слушали всякие речи «об ином, светлом будущем, когда…», как слушал я их двадцать лет тому назад, на зеленом холме Signal, над хорошенькой Лозанной. Были тут и крестьяне, которые посмеивались над «лежебоками» с их восьмичасовым бездельем, указывали на тяжелый труд мужика, который на часы не смотрит. Рабочие сердито огрызались. Мой толстый компатриот-помещик болтался тут же с красной гвоздикой10 в петличке — на всякий случай. Но были и другие: когда девушка-работница предложила купить красный цветок одному бывшему офицеру австрийской армии, а теперь очень скромному конторщику, он твердо отстранил цветок:

— Нет, я не хочу лгать, как другие, — сказал он. — Я прежде всего немец и националист…

— Вот идиот!.. — с негодованием говорит мой толстяк. — И что он получит за это свое благородство?..

После речей часть собравшихся осталась в кафе пить пиво, а часть с красными флагами решила идти в старый замок Меттернихов требовать — «aber höflichst!»11, говорили они друг другу, — от князя раздела земель, хлеба и еще чего-то там такое. Князь принял их в халате, спокойно выслушал все их требования и приказал выдать им десять мешков муки, а насчет земли — обратиться в Прагу. Когда привезли муку в городок, манифестанты стали говорить, что принадлежит она только им, тем, кто ходил «требовать», а местные эсдеки заорали, что ее надо раздать всем членам партии. И все переругались. Но большинство все же победило и десять мешков муки были розданы на 200 человек: по ковшу на брата. Но и то слава Богу, что все обошлось без потасовки…

<…>

Крона падает, дороговизна растет, заработка пока что совсем нет, и завтрашний день заглядывает в окна все страшнее и страшнее. Кормиться можно, в сущности, если внимательно присмотришься к окружающей жизни, но не надо быть таким чистоплюем. Чистота рук — это роскошь, которую могут позволить себе только очень богатые люди. Вот здесь основалось «Общество торговли с Востоком» и позвали нас туда, чтобы печатать книги в обмен на русское сырье, т. е. для торговли с большевиками, а когда я стал «крутить носом», то почтительность к русскому «списователю» быстро сменилась холодностью и высокомерием, и я остался ни при чем.

<…>

Между тем черные тучи над головой нашей скоплялись все более и более. Жилось настолько тесно, что, когда я получил приглашение от К. П. Крамаржа погостить у него во время сокольских торжеств, а потом поехать с ним на месяц в горы, в Visoke nad Jiseron12, мне пришлось отклонить это приглашение, как ни хотелось мне отдохнуть от моей напряженной работы. Они обиделись и стали настаивать, и я вынужден был сознаться, что мне просто-напросто не в чем ехать, что у меня нет ни одного приличного костюма. Мы ехали сюда в расчете главным образом на те средства, что у нас оставались в Минске, но благодаря резкому падению курса рубля, наши 150 000 р. к этому времени превратились всего в 20 000 здешних, тоже ничего не стоящих крон, т. е. в сумму, которая при здешней дороговизне, может быть, хватит моей семье на четыре, пять месяцев! А дальше полная неизвестность. И заработка нет и нет, несмотря на все труды…

Я делал великие усилия, чтобы собрать несколько пайщиков и основать свое небольшое русское книгоиздательство, но кроме страшного сочувствия решительно ничего не нашел. Обратился я в Земский Союз с просьбой о ссуде на это дело, но мне через два месяца ответили, что денег у них нет, хотя разным беглым буржуазам ссуды Союз давал и на устройство мыловаренных заводов, и на смехотворное куроводство, и на всякую другую столь же полезную, сколько и разнообразную деятельность. И тут моя марка, видимо, мешала…

И вот деньги быстро уплывают, жизнь дорожает не по дням, а по часам, и по ночам часто не спишь уже от страха за будущее детей. Кстати, отмечу для будущего историка маленький фактик из области современных финансов. Из Новороссийска со мной вместе выехал профессор П. П. Мигулин13. У меня было 100 000 «царскими», а у него 2000 фунтов, т. е. по старому счету 18 000 рублей. И вот у меня завтрашний день уже грозно смотрит в окно, а у проф. Мигулина может вот что получиться: он меняет свои фунты на австрийские кроны и получает за это многие миллионы, т. е. капитал, на одни проценты с которого он может жить в великолепнейшем отеле где-нибудь в Тироле, не трогая своего капитала, который весь равняется 18 000 р. Из этого примера видно, как велика награда, которую получили победители в европейской войне за свою храбрость…

В борьбе с роком за будущее детей, прямо даже за жизнь их, пробовал я поставить свои пьесы здесь — очень хвалят, но… несовременно, пробовал наладить переселение в Америку, чтобы взять там клочок земли и уйти от всего прочь, — ничего не выходит, ибо одно переселение стоит больше, чем у меня есть в кармане. И один Бог знает, чем все это кончится, наша печальная эмиграция… Говорят, что самоубийства среди эмигрантов уже начались… И было бы странно, если бы они не начались!

<…>

Среди многочисленных курортщиков стали появляться и русские… И сперва я очень обрадовался: вот сговоримся, сорганизуемся, будем работать. Но радость моя была очень непродолжительна. Одни из этих бывших людей оказались сухими, ограниченными эгоистами, которые думали, что вот Врангель наладит там как-нибудь все дела и они вернутся в Россию, и все будет по-старому, по-хорошему. А некоторые были охвачены какою-то непонятною, но непреодолимою апатией: будь что будет, а я уже ничего больше не могу…

<…> И вот мы сидим где-нибудь в тихом кафе, в лесу, и кн. В. М. Волконский14, товарищ председателя Государственной Думы, усталый и апатичный, рассказывает мне о былом…

— Н. Н.? О, это прежде всего страшный бабник… Вот, помню, предстояло Думе как-то разобрать смету военно-судного ведомства. Кадеты готовили тут серьезное выступление: запрос о казнях, шум и все, что в таких случаях полагается. Выступить от них должен был Н. Я председательствовал. Смотрю, сидит Н. и подремывает. Я взял листок бумажки и написал: «9 часов около пруда. — Э.» Эта Э. была одной из наших стенографисток, и прехорошенькая… Написав записку, я позвал пристава и велел ему положить ее к Н. на пюпитр. Тот очнулся, прочитал бумажку, торопливо взглянул на часы и — был таков. Я быстро погнал заседание и, когда вызвал по записи Н., — было около девяти часов, — его в зале не оказалось и дело было в шляпе: смета прошла без больших разговоров. И большая буча была потом у кадетов…

И много таких картинок из прошлого рассказал он мне, и многие из былых пророков наших, сжигавших нам глаголом своим сердца, выступали теперь, в тишине мариенбадского кафе, под развесистыми пихтами, совсем в ином виде, чем раньше — со страниц «Русских Ведомостей»…

<…>

Подходила осень. Курортщики быстро разъезжались. Опять стало тихо и хорошо в прелестных окрестностях Кенигсварта… Дела у меня были так плохи, что я просто не знал, куда деваться от тоски: денег оставалось всего на два месяца, а на руках шестеро… Но, попугав, судьба и смилостивилась: американский фонд помощи русским писателям и ученым в Берлине выслал мне ссуду «в максимальном размере»: 3000 марок. Ничего, на калоши всем хватит, вероятно… Более серьезно помог мне К. П. Крамарж, дав мне взаймы порядочную сумму, но взяв, однако, с меня расписку, что деньги эти пойдут не на русское книгопечатание, а исключительно на нужды моей семьи: вот что сделала моя черносотенная репутация в революционной Европе!..

Я в это время часто бывал у Крамаржа. Я любил беседовать с этим умным и очень темпераментным человеком. Но и у него был «пунктик»: твердая уверенность, что он отлично знает Россию, которой, как оказалось, мы и сами не знали. Он написал даже для нас конституцию, которую и отослал печатать в журнал «Грядущая Россия», издававшийся Н. В. Чайковским в Париже, но пока конституция туда доехала, «Грядущая Россия», руководимая старым идеалистом, уже провалилась и закрылась навсегда — довольно символически, конечно…15 В этой конституции Карел Петрович16 Российскую республику считал уже не только совершившимся, но и твердо закрепленным фактом, и много, много копий пришлось мне сломать с горячим хозяином, чтобы доказать ему, что из всех русских политических blagues17 это одна из самых непозволительных. Наконец мне удалось настолько поколебать его, что слово «президент» он заменил словами «Глава государства». И то слава Богу!..

Особенно хорош был Карел Петрович, когда приходил он в соприкосновение с мировым злом, которое называется телефонной барышней и которое при демократической свободе распустилось здесь с необычайной пышностью. Карел Петрович гремел телефоном, глаза его искрились, как угли и, выкрикнув, что нужно, в трубку, он яростно бормотал «Sacramento!» и — тут же расцветал вдруг добродушной улыбкой. Другие, как наш представитель в Праге, В. Т. Рафальский18, пытались брать телефонных барышень, настроенных очень социалистически, кротостью, но — и у него ничего не выходило.

— Просим вас, слечна… — с нежнейшими интонациями поет он в трубку. — Просим: четыже-пьеть-нуля-нуля… Халло? Просим, слечна: вилла доктора Крамарж… Четыже-пьеть-нуля-нуля… Ушла!.. Молчит… Халло?.. Будьте ласковы, слечна: вилла доктора Крамарж… Ано, ано… — радостно одобряет он и сейчас же снова впадает в безнадежный тон. — Нет, опять ушла!.. Ну, значит, сегодня ничего уже не добьемся… Поедем лучше на трамвае…

Но вообще знакомств больших в Праге я не заводил, — устал я да как-то и не попадалось интересных людей.

Милая помощь Крамаржа обеспечивала нас на некоторое время, но, во-первых, надо было деньги эти беречь, а во-вторых, серьезно озаботиться учением детей: в Кенигсварте ничего, кроме обычной народной школы, не было. И мы задумались, куда бы переехать, где бы было и подешевле, и где и учиться можно было бы. <…> Большевистские настроения резко усиливались.

<…>

Мои знакомые чехи упорно советовали мне представиться Масарику, чтобы рассказать ему, как обстоят дела в России. Они уверяли меня, что старик будет очень рад побеседовать с русским писателем. Костюма подходящего для посещения президента у меня не было и, уступая моим приятелям, я как-то написал ему письмо. На него ответа не последовало. Мои чехи уныло разводили руками и шептались, что вокруг их президента уже образовалось знаменитое «средостение» и что нежелательные люди и нежелательные письма остаются по сю сторону стены. Не знаю, насколько это правда. Масарик живет в королевском дворце и ведет grand train19. Черносотенцы-чехи с негодованием рассказывают, что обстановка королевского дворца очень не понравилась его дочери и по ее приказанию была заменена новой! Знакомая страница из… Керенского!.. Я на месте демократии все же несколько ограничил бы роскошество своих избранников: демократия так демократия до конца!..

А край бурлил все более и более.

<…>

Я сделал попытку пробиться в Германию, но, несмотря на помощь нашего представительства в Берлине, — а другие говорят, что благодаря помощи его, — я получил отказ в визе. Попытался я пролезть в Баварию, которая ведет самостоятельную линию и о которой рассказывали все чудеса — изобилие всего, дешевизна, прочное спокойствие, — но не пустили и туда. Попробовал я мой любимый Тироль — и там сорвалось! Положение получалось довольно нелепое…

<…>

Началась обычная для русского беженца возня с визами. Но благодаря помощи К. П. Крамаржа, нашего представителя в Праге В. Т. Рафальского и 40 кронам, которые я дал на чай швейцару австрийского консульства, все эти дела мне удалось закончить в один день, и мы, если не навсегда, то на очень долго простились с милым Кенигсвартом, где нас никто не тревожил в течение почти целого полугодия, — это теперь вещь весьма редкая!

И за три часа до отъезда получил я через В. Т. Рафальского срочную телеграмму:

«Желая использовать ваши дарования, прошу приехать. — Врангель»…

Подготовка текста и комментарии О. Репиной

1 Кёнигсварт, или Кинжварт (чеш. Lázně Kynžvart, бывш. нем. Bad Königswart, Königswart, Königswarte) — курортный город на северо-западе Чехии в районе г. Хеб Карловарского края.

2 Подразумеваются длительные международные переговоры на Парижской мирной конференции 1919 г., результатом которых стало подписание Версальского договора, официально завершавшего Первую мировую войну.

3 Фонетическое упрощение немецкого приветствия Guten Tag.

4 Героиня повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики». Здесь это имя безусловно символизирует щедрое гостеприимство.

5 С Богом! (нем.)

6 Да будет благословен в этом доме всякий входящий и выходящий (нем.).

7 Достоверно определить авторство упомянутых картин затруднительно. Образ лунного света (Mondschein) среди немецких художников привлекал, к примеру, Ф. Д. Кателя, романтиков К. Г. Каруса и К. Д. Фридриха.

8 С середины XIX в. Марсель и Версаль традиционно считались существительными женского рода.

9 Кинжварт являлся наследственным владением древнего рода Меттернихов, чья история берет начало в XII в.

10 Во времена французской революции символ роялистов, позднее — социал-демократов.

11 Но вежливо (нем.).

12 Высоке над Йизерой (Vysoké nad Jizerou) — город в Либерецком крае, место рождения К. Крамаржа.

13 Мигулин Петр Петрович (1870—1948) — доктор финансового права, профессор Харьковского и Санкт-Петербургского университетов, редактор-издатель журнала «Новый экономист». После эмиграции жил во Франции.

14 Волконский Владимир Михайлович (1868—1953) — государственный деятель, внук декабриста С. Г. Волконского. После 1917 г. эмигрировал в Финляндию.

15 «Грядущая Россия» (La Russie future) — ежемесячный лит.-полит. и науч. журнал, издававшийся в Париже в 1920 г. под редакцией Н. В. Чайковского, В. А. Анри, М. А. Ландау-Алданова, А. Н. Толстого.

16 Отец К. Крамаржа — предприниматель, строительный подрядчик Петр Крамарж.

17 Ошибка, оплошность (фр.).

18 Рафальский Владимир Трифильевич (1886—1945) — русский дипломат, переводчик, «отец русской эмиграции в Праге».

19 Роскошный образ жизни (фр.).